| ソクラテスは西洋哲学史上画期的な存在である。真の哲学はイオニアの自然学ではなくソクラテスに始まるという見方もあるほどだ。ソクラテスの思想はプラトン、アリストテレスを通じて後世に伝えられ、それが西洋哲学の太い流れとなったことを考えれば、当然の見方と言えなくもない。もっともソクラテス自身は、書かれた文献としては何も残してはいない。 |

|

| 知の快楽 | 哲学の森に遊ぶ | |

| HOME|ブログ本館|東京を描く|英文学|ブレイク詩集|仏文学|万葉集|プロフィール|掲示板 | ||

ソクラテスの思想 |

| ソクラテスは西洋哲学史上画期的な存在である。真の哲学はイオニアの自然学ではなくソクラテスに始まるという見方もあるほどだ。ソクラテスの思想はプラトン、アリストテレスを通じて後世に伝えられ、それが西洋哲学の太い流れとなったことを考えれば、当然の見方と言えなくもない。もっともソクラテス自身は、書かれた文献としては何も残してはいない。 |

|

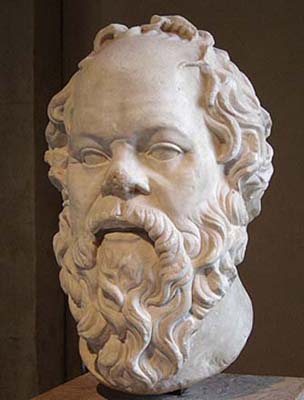

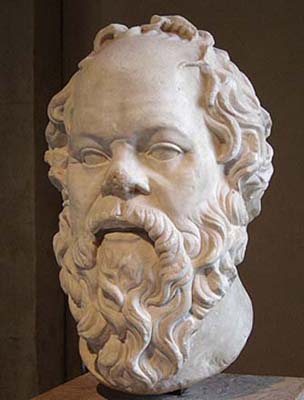

したがって彼の説は、弟子のプラトンやクセノポンの著作を通してしか知る手立てがないのであるが、クセノポンの著作は師匠の弁明のためにかかれたもので、その説を紹介することが目的ではないし、プラトンの場合には、何処までがソクラテスの説で、どこからがプラトン自身の説なのか、よく見極める必要がある。 こうしたことを前提にしながら、ソクラテスという哲学者の意義を簡単に述べると、ギリシャ哲学の長い伝統であった自然についての知から、人間や社会についての知へと、知の愛求の対象を変換させたということだろう。 人間や社会といっても、今日われわれ現代人が考えるようなものとは、だいぶ趣を異にしていた。彼が言う人間とは、自意識をもった個人という概念からは程遠いものであり、ダイモンの声にしたがって行動するような、宗教的な色彩を帯びた人間である。また社会とは、神々によって加護されるような神話的でかつ伝統的なイメージに満ちている。 だが、それまでイオニアや南イタリアの哲学者たちが没頭してきたことを軽蔑して、知の愛求の対象を人間や社会、そして倫理的なものに向けかえたことは、哲学史上画期的なことだったといえる。それはある意味で、哲学の対象を近代的な個人の自意識に閉じ込めた、あのデカルトに匹敵するインパクトをもっていたのである。 ソクラテスは、紀元前469年にアテナイに生まれた。父親のソフロニコスは石工とも彫刻家ともいい、母親のパイナレテは助産婦であった。後にソクラテスは自分の弁論術を助産術にたとえるが、それには母親の仕事の影響もあるといわれている。 若い頃のソクラテスは身体頑健で、アンピポリスやデリオン、ポティダイヤの戦役において果敢に戦ったといわれている。だが彼がどのような人について学問を学び、いつ頃からまたどのような動機によって若者たちを相手に教育的指導をするようになったか、そうした学問的な側面については明らかではない。 ソクラテスが歴史上の人物としてはじめて登場するのは、アリストパネスの喜劇「雲」を通じてである。この中でソクラテスは、ソフィストの巨魁、いんちきな言説で若者たちをたぶらかすペテン師として描かれている。当時のソクラテスは40台半ばの壮年期にあったはずだが、アリストパネスは醜悪な老人として描いている。はげた頭、飛び出た目、曲がった鼻に太鼓腹といった具合である。もっともソクラテスを老人として描くのはアリストパネスに限ったことではなく、クセノポンやプラトンも常に老人のイメージで師匠を描いている。それはソクラテスがかなり高齢になってから弁論の舞台に登場したことを物語るのかもしれない。 アリストパネスがソクラテスを遇するやり方はかなり敵意に満ちたものである。風貌を揶揄することもそうだが、それ以上にソクラテスを、無益な暇つぶしで青年たちを堕落させるソフィストとして描いているのである。アリストパネス自身は頑迷な保守主義者であり、アテナイの古風を尊重する立場にあったが、その目から見たソクラテスは、当時アテナイの青年たちを堕落させると見られていたソフィストたちと異なるところがなかったのである。 アリストパネスの見立ては、おそらく当時の雰囲気を代弁していたものと思われる。ソクラテスは「雲」の上演から20年余り後に裁判にかけられて死刑判決を受けるのであるが、そのときの訴追理由も、無益な弁論で青年たちをたぶらかしたというものだったのである。 ソクラテス自身に、ソフィストたちと混同されるような理由があったことも否めない。ソクラテスはソフィストのように報酬を受け取ることはなかったが、その言説にはソフィストと共通するところもあったのだと思われる。ソクラテスの弟子の中には、30人僭主政治のリーダーたるクリティアスのようなものもいて、彼らはソクラテスから教わった弁論術を活用して、政治権力を掠め取ったりもしたのである。 先に、ソクラテスは知の愛求の対象を変換させたといったが、それはどんなことをさしているのか。 ソクラテスの哲学史上における新しさは二つの点にある。一つはギリシャの伝統的哲学からの脱却、もう一つはソフィストへの態度である。ギリシャ哲学、ひいては西洋哲学はタレスに始まるといわれる。タレスの思考の原点は世界を世界たらしめているそもそもの根源、つまりアルケーを探求することであった。それは自然を対象とした極めて科学的な態度だったのである。このタレスの哲学的な態度はその後のギリシャ哲学の流れを左右し、初期のギリシャ哲学とは自然に関する学、すなわち自然哲学という特徴を帯びた。 これに対してソクラテスは、自然の中に真実はなく、人間の中にこそ真実はあると主張した。自然の中には理性は認められないから、したがって研究に価する対象も見出せない。研究すべきは人間と、人間の理性のあり方だ。これがソクラテスの根本思想であり、この点では「人間は万物の尺度である」といったプロタゴラスとあまり違いはなかった。だがソクラテスはソフィストたちとは異なって、人間を理性ある存在としてとらえた。理性とは物事の本質を見抜く力である。物事の本質とは概念的、精神的にとらえられた姿であり、客観的な真実である。このような真実をとらえることができるのは人間のみなのであり、人間はそうした真実をとらえるよう努力しなければならない。 ソクラテスの言葉として、「汝自らを知れ」と「知りながら不正を行うものはいない」というのがある。「汝自らを知れ」とはデルポイの神託の言葉であり、人間の自己認識を迫る言葉として、ソクラテスが生涯己に言い聞かせ、また若者たちとの弁論を通じて道しるべとしたものだった。世の中には物事をわかっているつもりでいて、実際には何も知らない人間が多すぎる。それに対して自分は少なくとも己の無知を自覚している。その自覚があるからこそ、智恵の追求に向かって突き進むことができるのだ。無知の自覚がない人間には、なんらの進歩もない。これがこの言葉の意味するところである。 また、「知りながら不正を行うものはいない」とは、逆説的にも響く言葉であるが、これは、人間というものは物事の正しい理解に立って行動すべきだという意味を内包している。ソクラテスは、人間は思考によって普遍的で客観的な知を身に付けられるものであり、またそうしなければならないと考えた。人間の倫理とはこのような正しい知によって己を律することなのである。 ソクラテスは知の理念に導かれながら、客観的で普遍的なもの、個人の恣意から独立して世界のあり方そのものを照らし出すようなものが、人倫を規定すべきだと考えた。逆にこのような知に達したならば、人間はその知にしたがって行動すべきだし、そうせざるを得ない本質を持っている。だから、正しい知を身に付けたものが不正を行うことはありえないのである。道徳とはそのようなものなのだと言いたかったのだろう。 ヘーゲルはソクラテスのこの考えを手がかりに、ソクラテスがはじめて人倫に代えて道徳性の観念を持ち込んだと評した。ヘーゲルの言う人倫とは、風俗に根ざした人間の行いであるのに対して、道徳性とは規範意識に支えられた、人間の意識的な営みを意味している。ヘーゲルの評価は別において、ソクラテスにいたって、ギリシャ哲学が自然に関する学から人間に関する学へと大きく展開したことだけは、理解していただけよう。以下ソクラテスの思想を、プラトンの対話篇などを手掛かりに読み取ってみたい。 ソクラテスの弁明 プラトンの「饗宴」に描かれたソクラテス ソクラテスのディアレクティケー:帰納と概念的知 ソクラテスの弁明を聞く ソクラテスの弁明を聞くその二 ソクラテスの弁明を聞くその三 ソクラテスの弁明を聞くその四 ソクラテスの弁明を聞くその五 |

|

|

| HOME

|

|

作者:壺齋散人(引地博信) All Rights Reserved (C) 2007-2008 このサイトは、作者のブログ「壺齋閑話」の一部を編集したものである |