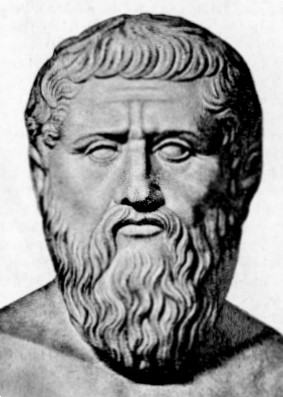

| プラトン(BC427?-347?) は、古代ギリシャ人の思想を、よきにつけあしきにつけ、もっともよく体現した哲学者である。師ソクラテスの概念的思考を受け継ぐとともに、古代ギリシャの非合理的な精神に哲学的な衣をまとわせ、数々の対話編のなかで、美しく描いた。プラトンのイデア論は、西洋哲学の基本的な思考の枠組として、2000年にわたり巨大な影響を及ぼした。ニーチェに始まる西洋現代思想は、ことごとくプラトンを乗り越えることを最大の目標としてきたと言ってよい。。要するに、西洋思想そのものと言ってよいような、巨大な存在、それがプラトンであったわけである。 |

|